こどもの視力の発達について

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明るさなどの明暗がわかる程度です。成長とともにだんだんとママやパパの顔をじっと見つめたり、近くのおもちゃを手に取って遊ぶようになると、発育に伴い視力も発達していきます。人間は生まれた後に、外の世界で視覚的な刺激を受けることによって、視力が発達していきます。

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、明るさなどの明暗がわかる程度です。成長とともにだんだんとママやパパの顔をじっと見つめたり、近くのおもちゃを手に取って遊ぶようになると、発育に伴い視力も発達していきます。人間は生まれた後に、外の世界で視覚的な刺激を受けることによって、視力が発達していきます。

目から入った情報を脳に伝達する神経回路が作られる時期を感受性期といいます。感受性期は、生後1か月くらいから徐々に上昇していき、1歳半ころにピークを迎えます。その後は、徐々に減衰してき、8歳ころまでに消失するといわれています。

右と左の両方の目でものをみて遠近感を把握する両眼視は、生後3~4か月ころから発達していきます。3歳~5歳頃には、遠近感を把握する能力は完成するといわれています。

人間の視力は、8~10歳ころまでに完成して成人と同程度に見える力が備わります。

年齢別にみる視力

| 生後すぐ | ぼんやり明るさがわかる程度 生後1か月ころから感受性期が発達しはじめる |

|---|---|

| 生後3か月 | 0.02~0.03 両眼視と呼ばれる右と左で遠近感を把握する能力が発達しはじめる |

| 生後6か月 | 0.04~0.08 ものを立体的にとらえる立体視が発達しはじめる |

| 1歳 | 0.2~0.3 1歳半頃に感受性期がピークを迎える |

| 2歳 | 0.5~0.6 |

| 3歳~5歳 | 0.8~1.0 大まかな立体視を獲得 |

こどもの弱視

弱視とは、こどものころの感受性期における発達に関係する視力障害です。片方もしくは両方の目に起こります。感受性期にしっかりと目から刺激をうけていないと、色の識別や両目で物を見て把握する能力の発達遅れたり発達が止まってしまいます。感受性期を過ぎてから治療を始めても、視力の向上が難しいので弱視は早いうちから治療を始めることが重要です。

弱視の原因

・生後すぐ~3歳までの間に強い遠視などの屈折異常が原因で起こる

・右目と左目の視力の差が大きい

・斜視(片方の目の位置がずれている)

・眼瞼下垂(まぶたが下がっている)

・黒目の中心部分が濁っている

弱視が起こる原因の多くは斜視または屈折異常によるものが多いです。生まれたばかりの赤ちゃんの目は、遠視ですが、成長するにつれてピントが合うようになります。軽い屈折異常は、それほど問題はありませんが、発達期に強い屈折異常がある場合、網膜に焦点があわないために外から入ってくる視覚的な刺激を受けられずに弱視になってしまいます。

こどもは自分で見えていないことに気が付かないことが多いため、3歳児検診の際に視力検査を受けることで早期に発見してあげることが大切です。

弱視の治療

眼鏡の作成

眼鏡を作成して、網膜に映像をしっかり届けることで刺激をうけて視力の発達を促します。視力が発達して、安定していくと元に戻る心配はありません。こどもの屈折異常は成長とともに変化していくので、定期的に検査を受けながら眼鏡の度数を変更していくことが大切です。

眼鏡選びでのポイントは、眼鏡のサイズとかけ心地です。弾力性があって軽い素材のフレームは、お子様が長時間かけてもストレスなく過ごせます。また、9歳未満の弱視治療の場合、眼鏡の作成に保険が適応できる場合があります。

遮閉訓練

右目と左目の視力に差がある場合は、眼鏡の作成と同時に遮閉訓練を行いながら視力の改善を図ります。視力の良い目に遮閉具のアイパッチを装着して、視力が悪い目を使い見るように訓練します。目を塞がれるのが苦手なこどもには、アイパッチに好きなキャラクターを描いたりシールを貼る、眼鏡の片側に布を被せ直接目を覆わないようにする等、工夫しながら治療を行います。

こどもの近視

目はカメラの構造に似ています。目の前面にある水晶体には、カメラのレンズの役割があり、目の奥の網膜がフィルムに相当します。

水晶体には厚みを変えることでピント調節が可能で、無意識のうちに水晶体の厚みを変えて網膜に焦点を合わせて物を見ています。水晶体のピント調節機能が過剰に働いていると仮性近視、近視化となります。点眼治療やトレーニングで、症状の改善が可能な場合があります。

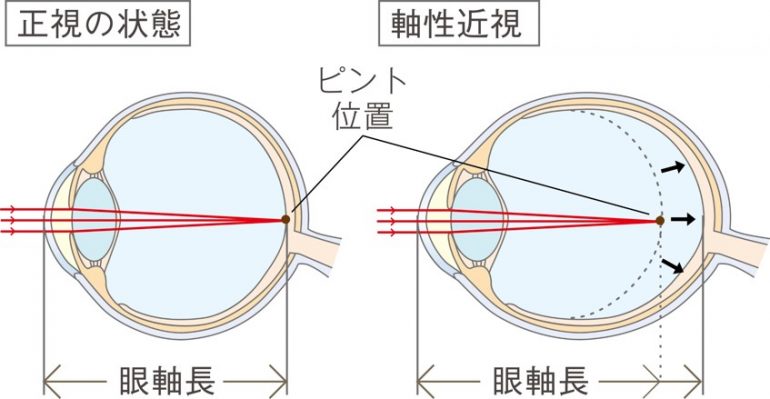

長く症状が続いたままでいると、眼軸長が伸びてしまいます。眼軸長が伸びると、眼球全体の屈折力が固定されて視力の回復が難しくなります。

成長期には身長が伸びるなどの身体の発育とともに、眼球も大きくなります。眼軸長が成長とともに伸びることで近視が起こりやすいため、高学年になるにつれて近視が増える傾向があります。こどもの近視は、眼軸長が伸びて焦点が前にずれることで起こります。そのまま放置していると、将来加齢黄斑変性や緑内障、網膜剥離が起こるリスクが高まります。近視の進行は、遺伝的要因と環境的要因の両方が影響していることがわかっています。ご両親が近視のお子さんは、そうでないお子さんと比べて、7~8倍近視が起こりやすいといわれています。また、環境的要因として、姿勢が悪いまま近い距離で読書やテレビを長時間見ていることで近視の進行が進むので注意が必要です。

点眼による近視の治療

ミドリンMという調節麻痺剤の点眼薬により、ピント調節している筋肉の緊張をほぐして、遠くを見ているような状態にします。点眼薬の効果がある間は、近くのものが見えづらくなるので、就寝前に点眼するようにしましょう。テレビやゲームを長時間続けることで起こる仮性近視や調節緊張症の改善の為に使われることがあります。調節麻痺剤に使われている1%には、近視改善だけでなく眼軸長が伸びるのを抑える効果があることがわかっています。

低濃度アトロピン点眼(マイオピン点眼)

当院では、海外で近視進行抑制の効果が報告されている低濃度アトロピン点眼(マイオピン点眼)による近視治療を導入しております。

アトロピン点眼液

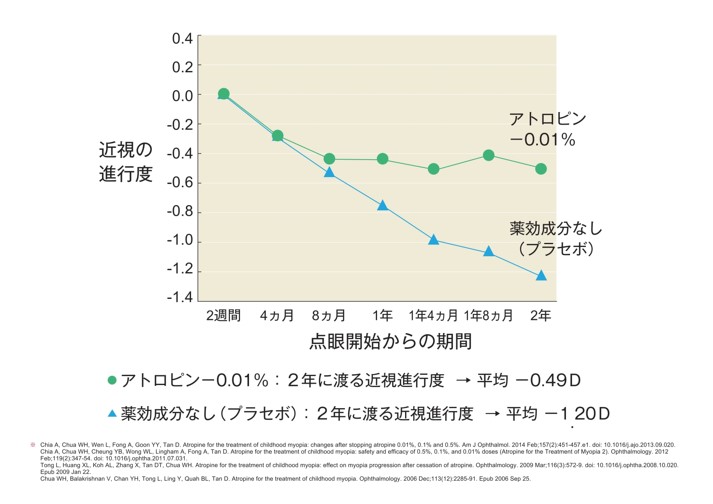

シンガポールからの報告では、0.01%の低濃度アトロピンは散瞳や調節力低下といった副作用もなく眼軸長伸展の抑制効果がありました。低濃度アトロピンは、日本でも治験が施行されており、近視抑制効果があることが報告されています。但し長期的な効果については更なる検証が必要と考えられます。

シンガポールからの報告では、0.01%の低濃度アトロピンは散瞳や調節力低下といった副作用もなく眼軸長伸展の抑制効果がありました。低濃度アトロピンは、日本でも治験が施行されており、近視抑制効果があることが報告されています。但し長期的な効果については更なる検証が必要と考えられます。

※(SNEC:シンガポール国立眼科センターの研究に基づき開発・製造されております)

低濃度アトロピン点眼の特徴

通常使用されるアトロピン1%点眼は、日中も散瞳(黒目がおおきくなる)が継続するので光をまぶしく感じてしまいます。また、眼の遠近調節機能にも影響があり、手元が見えづらくなってしまいます。

それと比較し、低濃度アトロピン0.01%点眼(マイオピン点眼)は、

- 点眼後一時的に散瞳しますが、通常は数時間で元に戻りますので、日中に過剰な眩しさを感じることはほぼありません。

- 目の遠近調節機能にほとんど影響を与えません。そのため日中の近見視力にあまり影響を与えず読書用の眼鏡もほぼ必要ありません。

- 副作用がほぼ皆無と報告されている近視抑制薬です。

- 毎日寝る前に1滴点眼するだけでおこなえる治療方法です。

- 目薬1本は5mlで両目使用して約1ヶ月間で使いきりです。

治療の対象者

・12歳以下のお子様

・中等度以下の近視の方

・3ヵ月毎の定期検査に通院できる方

低濃度アトロピン点眼の効果

下記のグラフから統計的・臨床的に近視の進行を遅らせる(眼軸長の伸長を抑制する)効果が確認されている治療です。

安全性について

シンガポール国立眼科センターの2年間の研究結果報告から

- アレルギー性結膜炎及び皮膚炎の報告はありませんでした。

- 眼圧に影響を与えないとの報告でした。

- 白内障を形成するとの報告はありませんでした。

- 点眼終了後も目の遠近調節機能の低下、また瞳孔がひらき続けてしまうという報告はありませんでした。

- 網膜機能に影響を与えるという報告はありませんでした。

治療のスケジュール

①治療の対象となるかどうか検査と診断を行います(保険診療)

②初回検査(自由診療)

- 検査、診断、治療内容の説明を行い、点眼薬の使用を開始します。

- 点眼後に以下のような副作用がある場合は当院までご連絡ください。

・点眼薬使用開始後、お子様が日中の眩しさで手元の見えにくさを指摘した場合

・アレルギー症状(目のかゆみ、充血、皮膚の炎症)、動悸、その他の症状が出た場合

③1週間後検査

- 検査、診断、点眼薬使用後の状況を確認し、異常がなければ点眼薬を追加処方します。

- 点眼薬による異常が認められた場合は治療を中止する場合があります。

④定期検査

- 検査、診断、点眼薬を処方します。

- 3カ月毎に定期検査を行います。(定期的に視力や眼軸長等を検査し治療を評価します。)

- 成長期の間は治療を継続していただくことをお勧めいたします。(成長期は眼軸長が伸びやすいため。)

| 治療費用(検査・診断・薬剤費用) | |

|---|---|

| マイオピン(1本) | \2,910(税抜) |

| 診察代 | \2,000(税抜) |

※この治療は自由診療となります。(保険診療や子ども医療費助成制度は適応されません。)

レッドライト治療法

手術をしない最新近視抑制治療

小児に対する近視治療法としては、眼鏡、コンタクトレンズ、オルソケラトロジー、低濃度アトロピン点眼があります。

そんな中、近年注目を集めているのが「レッドライト治療」による近視の抑制です。

レッドライト治療とは

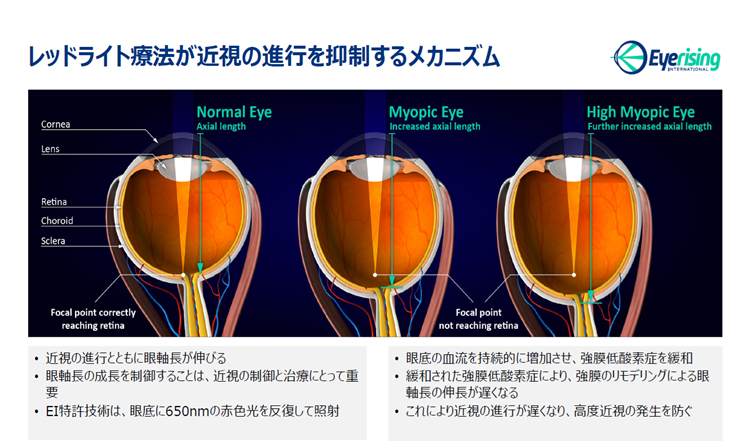

2014年中国にて650nmの「長波長を持つ赤色光」が眼軸の過剰な伸長(=近視化)を抑制する効果を持つことが発見されました。

赤色光が瞳孔を通って眼底に届き、眼底の血流を促進することで、眼軸の伸びを緩やかにし、近視の進行を抑えると考えられております。

それ以降、中国国内ではレッドライトに対する近視進行予防効果の報告が集積され、2022年にアメリカ眼科学会誌に、レッドライト治療を行うことで、近視進行を1年間で76.6%抑制し、治療スケジュールをしっかり守ることができた方では87.7%抑制した報告が発表され、大きな話題となりました。

なお、まだ長期的な検討が必要な部分もありますが、現時点で副作用は報告されていません。(日本では東京医科歯科大学病院が臨床実験を行っています。)

レッドライト治療では、「アイライジング(Eyerising)」という機器をご自宅で使用していただきます。

Eyerising(アイライジング)とは?

「Eyerising(アイライジング)」はオーストラリアのEyerising International社が製造する近視進行抑制治療(レッドライト療法)に使用するデバイスです。このデバイスを使用しての治療は「RLRL療法(Repeated Low-Level Red-Light therapy)」と呼ばれており、1日2回、1回3分間、週5回の照射で治療効果が得られます。

「Eyerising(アイライジング)」はオーストラリアのEyerising International社が製造する近視進行抑制治療(レッドライト療法)に使用するデバイスです。このデバイスを使用しての治療は「RLRL療法(Repeated Low-Level Red-Light therapy)」と呼ばれており、1日2回、1回3分間、週5回の照射で治療効果が得られます。

ただし、1日の治療間隔は4時間以上空ける必要があり、規定の照射時間、回数を超える使用はできません。

レッドライトについて

適応条件

年齢6~16歳の近視と診断された小児

レッドライト治療ができない方

- 斜視

- どちらかの眼に両眼視機能異常がある

- どちらかの眼に眼球異常、またはその他の全身的な異常がある場合

- 眼球異常・未熟児網膜症・網膜剥離・若年性黄斑変性症・網膜芽細胞腫などの網膜疾患がある場合

- 遺伝性網脈絡膜疾患の家族歴がある

- 瞳孔散大(散瞳)の小児、またはアトロピン・シクロペントラート・トロピカミドなどの瞳孔散大を引き起こす可能性のある薬剤を投与した後。

※マイオピン(低濃度アトロピン点眼治療)との併用はできません。レッドライト治療の最低2週間前に中止する必要があります。

※オルソケラトロジーとの併用は可能です。

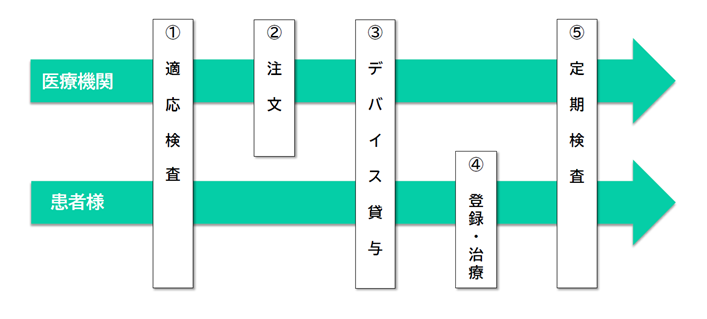

レッドライト治療の流れ

- 適応検査

- デバイスの注文

※デバイスは注文から届くまで約1ヵ月程度 - デバイス貸与

- 登録・治療

- 定期検査

レッドライト治療の副作用・注意点について

短期的な副作用として、まぶしさ、閃光盲、残像が生じることがあります。残像がある場合は3分間目を閉じること。5分以上症状が続くことが3回以上確認された場合は、本デバイスの使用を中止し眼科医に相談してください。

治療中に光過敏症、眼刺激、眼熱傷などの不快感が生じた場合は、本デバイスの使用を中止し、眼科医に相談してください。

実臨床下において、本治療によって一過性の網膜障害と視力低下をきたした症例の報告があります。光治療に対する過敏症がある場合に起こる稀な有害事象と推察され、治療中止数か月後には回復したと報告されていますので永続的な視力障害などの副作用は報告されておりません。自覚症状として「治療後に5分以上持続する羞明や残像」の訴えがあるため、治療後に同様の症状が3回以上確認された場合は本デバイスの使用を中止し、眼科医に相談してください。

費用について(税込)

クリニックでお支払い頂く費用

- 初年度

| 適応検査費 | ¥13,200(税込) | 視力、屈折検査、スリット検査*、眼軸長、眼底OCT*、眼底自発蛍光 等の検査費用 |

|---|---|---|

| 治療費・検査費 | ¥165,000税込) | デバイス貸与+治療開始後1、3、6か月後の検査費用 |

- 1年目以降

| 検査費 | ¥11,000(税込) | 1来院ごとの検査費用(※6ヶ月毎の定期検査が推奨されます) 視力、屈折検査、スリット検査*、眼軸長、眼底OCT* 等の検査を含む |

|---|

メーカーにお支払い頂く費用(サブスクリプション料金)

| 毎月払い | ¥8,250(税込) |

|---|---|

| 1年分一括払い | ¥89,100(税込) 10%ディスカウント |

| 2年分一括払い | ¥158,400(税込) 20%ディスカウント |

- サブスクリプション料金のお支払いはクレジットカードのみの取扱いとなります。

- Eyerisingの使用の際にはWifi環境が必要になります。Wifi環境が無ければ使用できません。

- サブスクリプション料金は当院ではなく、メーカーへのお支払いとなります。

承認状況及び使用状況

Eyerising近視治療用機器は、30か国以上で医療機器として許可されており、全世界で既に15万人以上の小児に使用されています。

- BSIノーティフィボディ ISO13485 2016の適合性認証取得

- ヨーロッパ・CEマーク・クラスⅡa

- イギリス・MHRA(医薬品・衣料製品規制庁)・クラスⅡa

- ニュージーランド・Medsafe(医薬品医療機器安全当局)・クラスⅡa

- オーストラリア・TGA(保健省薬品・医薬品行政局)・クラスⅡa

- 中国・CFDA(中国食品薬品監督管理総局)クラスⅡ

注意:本デバイスは日本国内では未承認の医療機器のため、高額医療費制度などの対象外になります。

その他治療に関して

デバイスの保証

本製品は製造日から5年間の保証期間が設けられており、この期間内において本製品が正常に使用されているにもかかわらず故障が生じた場合、修理または交換の対応をさせていただきます。

保証対象外の事例

製品が以下のような事由によって故障した場合、保証の対象外とさせていただきます。

- 落下・機械的な損傷・水没などの偶発的または人的な要因による故障

- 天災地変による損傷(雷、地震、火災など)

- デバイスに施されたステッカーの剥がし・擦り取りまたは変更があった場合

※最終的な保証判断は製造元の判断によります。

治療開始日について

サブスクリプション料金の支払い手続きが完了した日が治療開始日となります。治療開始日から1週間が治療期間の第1週となります。

治療の時間帯について

治療のタイミングに制限はございませんので、ご利用者様のスケジュールに合わせて治療を行ってください。例として、学校からの帰宅後や夕食後に治療を行うことが可能です。※治療間隔は最低4時間あけてください。

受診医療機関の変更

転居などで医療機関を変更される場合は、デバイスを返却いただく必要があります。医療機関の変更をご希望の際は、事前に当院までお知らせください。新たな医療機関でのデバイスの利用には、別途費用が発生する場合があります。サブスクリプション期間内であれば、新しいデバイスへのデータ引継ぎが可能です。

海外での使用

本デバイスは100V~240Vまで対応しておりますので、世界中のほとんどの国でご使用いただけます。ただし、ご利用の国のコンセントに合わせた変換プラグが必要となります。海外での使用に際しては、航空会社や旅行代理店、各国の規制などを事前にご確認ください。

治療の中断

治療を中断される場合は、デバイスを医療機関に返却してください。本デバイスは未認証の医療機器であるため、第三者への譲渡や貸与、転売は法的に禁止されています。治療開始から1ヶ月以内の中断であれば、治療費・検査費の50%を返金いたします。1ヶ月を超える中断には返金対応ができませんのでご注意ください。サブスクリプション料金の解約手続きも別途必要です。料金の支払い完了後の返金は対応できませんのでご留意ください。

複数人での使用

本デバイスは1台につき最大5名までの共有が可能です。2人目以降の利用者の検査・治療費は55,000円となります。共有をご希望の場合も、各利用者ごとにサブスクリプションの登録が必要です。1アカウントにつき1日2回、4時間おきの使用が可能です。

その他の質問について

機器の操作、カスタマーポータルサイト等に関するご質問は eyerising-jp@eyelens.sg へお問合せください。(カスタマーサポートは販売代理店のシンガポールEye-Lens社が行います。)ポータルサイトに登録されたユーザー情報(クレジットカード情報は除く)は、メーカーが指定する販売代理店、メンテナンス事業者も閲覧が可能となりますので予めご了承ください。

眼鏡による近視治療

裸眼で0.3~0.5以下の視力の場合は、眼鏡が必要となります。近視の場合は、凹レンズで眼鏡を作成します。裸眼で0.3~0.7の場合、後ろの席から黒板の文字が見えづらいため、席を前のほうにしてもらう必要があります。裸眼で0.7~1.0程度の場合、一番後ろの席からでも黒板の文字は見えますが、必要に応じて眼鏡を作成します。

こどもの斜視

物を見るときに片目の視線が対象からずれてしまっている状態です。右目と左目の視線の向きがずれている斜視は、視線のずれる方向の違いで内斜視、外斜視、上・下斜視に分類されます。斜視は視機能の発達に影響するほか、頭を傾ける頭位異常がおこる場合があります。

物を見るときに片目の視線が対象からずれてしまっている状態です。右目と左目の視線の向きがずれている斜視は、視線のずれる方向の違いで内斜視、外斜視、上・下斜視に分類されます。斜視は視機能の発達に影響するほか、頭を傾ける頭位異常がおこる場合があります。

斜視は様々な影響を及ぼします

こどもの斜視は、視力の発達のために大切な両目で物を見る両眼視の発育を妨げてしまいます。ものを立体的にみる、両目でものをみる発育が滞ってしまうと、弱視を伴うことがあります。成人の場合は、糖尿病、高血圧、頭蓋内疾患、頭部外傷などの疾患が原因となって斜視が起こることがあり、成人の斜視は複視の症状が起こります。

治療

子どもの斜視の治療では、眼鏡を用いて屈折異常を治したり、視能訓練をおこなうことで改善する場合があります。成人の斜視の場合は、眼鏡にプリズムレンズを使うことで複視や眼精疲労の症状改善を図ります。眼鏡や視能訓練で症状の改善が見込めない場合には、目の位置を戻すための手術を行う場合もあります。

短縮法

目を動かす筋肉(上直筋、下直筋、内直筋、外直筋)を切開して縮めて、目を正常な位置に戻す方法です。

後転法

目の筋肉と付着部を切り離して、今までよりも後ろ側に筋肉を緩めるようにして、付け替えて目の動きを正常に戻します。

短縮法と後転法の併用

短縮法と後転法の両方を用いて斜視の手術をおこないます。たとえば内直筋を短縮法で短くして、外直筋を好転法で緩めることで大きく内側に目を動かすことができます。

先天性色覚異常

網膜上の光を感じる視細胞がうまく機能せずに色の識別ができない目の疾患です。遺伝が原因とされています。先天性色覚異常には様々なタイプがあります。色には赤、緑、青の三原色の光の組み合わせで作られます。視細胞には赤に敏感なタイプ・青に敏感なタイプ・緑に敏感なタイプと大きく3つに分類されます。3つのタイプがある視細胞のうちどれか一つでもかけている場合、2色覚(色盲)となります。視細胞が3つそろっていても機能が低下している場合は、異常3色覚(色弱)となります。

治療

色覚異常は、現代医学において治療することができません。色の見え方がほかの人とは異なるというだけで、視力の悪化などに影響はありません。特に日常生活において不自由を感じることはありませんが、色による判断が強いられる場面などでは、色覚異常の場合判断が難しく失敗する恐れもあります。普段からお子様には色だけで判断しない習慣を身につけてあげることが重要です。

子どもの目で気になる事があれば、すぐに眼科へご相談ください

視力の発達期に、目のトラブルが起こると視覚や視力が未発達となる場合があります。こどもは、見え方に異常を感じても、それを言葉にして表すことができません。また、見え方がほかの人と違う場合、自分では気が付くことができません。片目だけ見えない状態でも、もう片方の目で見る癖がついていると、普通の人と変わらずに日常生活を過ごしているため、本人も見えていないことに気が付かない場合があります。

周囲の大人が日ごろから子供も目の見え方に気にかけてあげて、少しでも違和感や気になる事があればすぐに眼科を受診することが大切です。

お子様のこのような様子に気がついたら、眼科を受診しましょう

・目つきがおかしい(上目づかいや横目づかい)

・瞼が開きにくい

・目が揺れている

・まぶしそうに眼を閉じる

・フラッシュで写真撮影すると、片方の目だけ違う色の光で写っている

・黒目が白っぽい、またはグレー

・極端に近づいてテレビを見ている

・目を細めて物を見ている

・健診で要精密検査となった